新着情報

News

奥村商事株式会社の本社所在地「江東区」の肥料の歴史的資料です。

是非、皆様にも知って頂きたく思い、江東区文化財保護推進員中級研修会の許可のもと、資料を掲載致します。

この資料作成にあたり、弊社も一部ご協力させて頂きました。

今後とも、肥料や藍染を通じ地域社会に貢献する奥村商事株式会社でありたいと思います。

平成23年度江東区文化財保護推進員中級研修会

報告書

江東区の産業、文化、芸術の軌跡

─ 江東区の農業と肥料の軌跡 ─

はじめに

私たち文化財の中級研修会のメンバーは江東区の産業、文化・芸術の軌跡のテーマに掲げ先人の残した数多くの功績を後世に伝えるために検証をおこないます。

平成23年は江戸に幕府が開かれてから約四百年になります。この間、江戸、東京は日本の中心として大きな役割を果たしてきた。今日では、コンクリートとアスファルトで覆われている土地も、江戸時代は開拓により肥沃な農地が広がっており、江戸は130万人の人口をかかえる世界最大の都市として発展した。江戸在勤の全国の大名は武家屋敷として郊外にも屋敷を建て、お国から取り寄せた野菜の種を蒔いて栽培を始めました。こうして、江戸には数多くの野菜の種類が集まり、屋敷周辺の農家の間にも広がっていき、その後、品種改良やひたむきな篤農家の努力によって通常の収穫時期より一日でも早く収穫できる促成栽培の技術を作りあげました。明暦3年(1657)大火後の本所深川の開発により、両国橋・新大橋・永大橋が架けられて、江戸との近接化が図られ問屋は日本橋から深川地区に移転してきた。また、問屋関係では肥料の干鰯問屋・干鰯場も移転し、大いに発展しました。富岡八幡宮境内には、かつて江川場に出いりしていた干鰯問屋が信仰していた、永昌五社稲荷が祀られており、灯籠や水盤、狛犬など貴重な文化財が多くあり往時を偲ばせています。江東区における江戸時代の本所深川開発、農業の生産、肥料工業の軌跡を改めて検証し自分のテーマを「江東区の農業と肥料の軌跡」とし、取り組むことにした。

第一節 江戸時代の開発

1.近世の江東地域

江戸時代以前の江東地区はほとんどが低湿地で大部分が干潟や小島であった。徳川家康が天正18年(1590)に江戸に入府し同年には、小名木川を開削し、行徳の塩の運搬を確保した。また、関東内陸の水運の発達で江戸へ往来する輸送の大動脈となり江東地区が発展した。明暦3年(1657)に江戸の大半を焼き尽くす明暦の大火がおこり、これを契機として、幕府は本格的な本所・深川の開発に乗り出した。当時の本所・深川を含む葛西一円は天領で関東郡代・伊那十郎他忠治の支配下にあり、開発は本所奉行の徳山五兵衛・山崎重政の両名のもと一層開発が進められ、この開発では武家屋敷の造成が主におかれ、堅川・横十軒川・六件堀が開削され、工事は寛文元年(1661)にひとまず出来上がり終了した。

江戸時代以前の江東地区はほとんどが低湿地で大部分が干潟や小島であった。徳川家康が天正18年(1590)に江戸に入府し同年には、小名木川を開削し、行徳の塩の運搬を確保した。また、関東内陸の水運の発達で江戸へ往来する輸送の大動脈となり江東地区が発展した。明暦3年(1657)に江戸の大半を焼き尽くす明暦の大火がおこり、これを契機として、幕府は本格的な本所・深川の開発に乗り出した。当時の本所・深川を含む葛西一円は天領で関東郡代・伊那十郎他忠治の支配下にあり、開発は本所奉行の徳山五兵衛・山崎重政の両名のもと一層開発が進められ、この開発では武家屋敷の造成が主におかれ、堅川・横十軒川・六件堀が開削され、工事は寛文元年(1661)にひとまず出来上がり終了した。

2.江戸時代の開拓者

(1)深川八郎衛門

(1)深川八郎衛門

深川神明宮(森下一丁目)は慶長元年(1596)創建された神社で創建したのは深川の開発者で、摂津(大阪府)出身の深川八郎右衛門です。

当時、江戸は豊臣秀吉による、天下統一(1590)後徳川家康が関八州を秀吉からあたえられ、自領国支配の本拠地となったばかりの頃でした。大正(1573~1592)年間で、江戸幕府建前のことで徳川家康より早く江戸に入り土地造成を始めている。深川氏の江戸入植は天正元年(1573)といわれている。造成工事は同郷の6人と開拓したのが深川の始まりといわれています。土地造成は南は子名木川、西は隅田川まで、北は墨田区千歳、東は横十軒川の範囲の造成である。余談であるが慶長元年(1596)に徳川家康とのエピソードで深川八郎衛門の名を採って深川村と名ずけられたといわれている。初代の深川八郎右衛門は寛文三年に没している。深川氏の菩提樹は泉養寺(市川市国府台)にある。

3.小名木川の開削

(1)小名木四朗兵衛

(1)小名木四朗兵衛

徳川家康は江戸入国後に着手したのは、まず有力家臣たちへの屋敷地拝領と、道三堀と小名木川の開削です。現在の小名木川は、全長約4,900m巾は約50m~25mで、地図で見ると東西に引かれた一直線のようで、人口の構造物を物語っています。東端は旧中川、西端は隅田川と合流し、隅田川と旧中川を結ぶ運河であることがわかります。その目的は子名木川が関東の製塩業の一大中心地の行徳と江戸を結ぶ大きな役割の運河であった。小名木川、新川、江戸川の線は、ほぼ当時海岸線であり、この工事は海岸線の確定の工事としての性格を持ったものであるからである。以後この線から南に埋め立てが現在まで続けられている。また、塩を行徳から海路で運ぶのをやめて、小名木川により運搬するようにしたのは、安定した輸送路を確保することは不可欠の船運であり、徳川幕府にとって経済上、また江戸を防備する軍事的に極めて重視されることは当然であり中川船番所もおかれていた。中川船番所は初めは深川万年橋にあったが、延宝7年(1679)に中川と合流する小名木川(大島)にうつされた。『新編武蔵風土記稿』によれば、慶長年中にできた堀江で「当時小名木四朗兵衛という者其の事に預かりし故名付く」とある。同書小名木四朗兵衛は、天正年間に小名木村を開発した人物とされているが、これ以上詳しいことはわかりません。名称の由来にも開削者にも不明なところがおおいのですが、小名木川は『新編武蔵風土記稿』(天保元年・1830完成)『葛西志』(文政4年・1830完成)ともに慶長年間の開削であると記しています。

明治から大正にかけて、小名木川を通行したのは東京巡航船合資会社の発動機船航路であった。3トンほどの小さな蒸気船で、明治30年当時、丸八橋・製糖会社前・釜屋堀・扇橋・新大橋の順に寄航し、さらに隅田川へ出て日本橋蛎殻町までを往復していました。日の出から日没まで一日何往復もし、小名木川沿いの人々の交通機関として大きな役割をはたした。 江東区の開発を考える上で、小名木川は、近世始めに干潟前面の水路を確定し、同時に小名木川以北の干拓地の排水路の役割を果たしたものとして評価されています。 昭和53年に扇橋閘門が竣工し、其の以東が水位低下するまで約四百年間重要河川として生き続けてきました。昭和56年4月、江東区文化財条例による登録史跡になっています。

第二節 砂村の新田開発と農業

1.近郊農業の成立

徳川家康が江戸入国後から町作りが開始されると、江戸にむかって人口の大移動がはじまった。参勤交代と大名の妻子を江戸に住まわせる制度のため、全国の大名が家臣団を伴って移動してきたのである。その地方の商人・職人・労務者なども集まった。

こうして一大政治・経済都市の江戸が誕生した。一躍、人口集中都市になったために食料の供給が追いつかなかった。米は全国から年貢米が集まってきたので豊富にでまわっていたが、生鮮野菜の不足は深刻だった。このため、生鮮野菜の生産と食料の確保が緊急の課題となる。そこで幕府は江戸の周辺に蔵入地を集中的に配置し、軍事面の強化に加えて食料の安定した生産をはかることにした。当時の流行病が江戸病といわれた脚気と鳥目(夜盲症)だったことでも、生鮮野菜が不足していたことがよくわかる。

2.砂村の開拓者

(1)砂村新左衛門

(1)砂村新左衛門

城東地区の開発は、越前国(福井県)出身の砂村新左衛門一族が万治2年(1659)に現在の南砂町地域の土地造成を完成させている。砂村新左衛門は万治2年(1659)に野毛新田(横浜市)の造成工事をはじめ、久里浜内川新田(横須賀市)も寛文7年(1667)に工事を終わっている。砂村新左衛門の砂村の新田開発は、現在の南砂町一丁目から七丁目ほぼ全域と東砂町で、現在の通称元八幡の氏子地域にあたる。当時ではかなり大規模な工事である。すべての工事は万治2年(1659)に終了し、村高は434石で砂村新田といわれ、新左衛門は新田の維持、管理を弟の新四朗に任せ、自分は砂村に住居しながら一族に任せていた野毛新田や久里浜内川新田の維持、管理に努力していた。寛文7年(1667)に砂村で死去し後に菩提寺の正業寺(横須賀市)に埋葬された。

(2)砂村新田以外の村落

砂村新田以外の村落については寺社のかすかな記録にとどまるが、それぞれに主として開拓者の名を村名に残している。又兵衛・萩・太郎兵衛・八郎右衛門・大塚・治兵衛・久左衛門・八右衛門等があり、そして砂村新田と十二ヶ村を合わせて、現在の砂町となっている。

3.野菜の促進栽培

江戸時代の亀戸・大島・砂村の城東地域は、旧中川沿いの肥沃な低湿地であった。砂村は延宝9年(1681)に江戸府内のごみ捨て場として指定されて以来積もったごみが捨て場として指定されて以来積もったごみが腐植土となって野菜の生育に適した土地になったと考える。海岸沿いのため日照が良く、気温が高めであること、水運の便が良いために江戸府内のごみや下肥(人糞尿)の収集と、江戸への野菜販売が容易にできたことなど、野菜生産の条件に恵まれていた。そして巨大化する江戸から運んだ下肥やごみによって野菜の促成栽培が生み出したのである。

4.松本久四郎

寛文年間(1661~1672)に中田の篤農家、松本久四郎が野菜促成栽培を普及させたといわれている。墓は東砂一丁目の因速寺にあり、初代松本久四郎は享保19年(1734)に没した。墓は七代目松本久四郎が昭和2年建立したものです。墓石には「釈養円信士」という戒名がつけられている。東砂1・4丁目~北砂6・7丁目の砂町運河に架かっていた松本橋は松本久四郎の名前にちなんでいます。

寛文年間(1661~1672)に中田の篤農家、松本久四郎が野菜促成栽培を普及させたといわれている。墓は東砂一丁目の因速寺にあり、初代松本久四郎は享保19年(1734)に没した。墓は七代目松本久四郎が昭和2年建立したものです。墓石には「釈養円信士」という戒名がつけられている。東砂1・4丁目~北砂6・7丁目の砂町運河に架かっていた松本橋は松本久四郎の名前にちなんでいます。

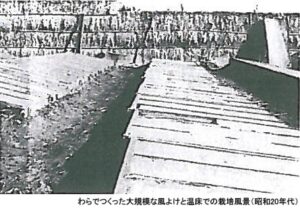

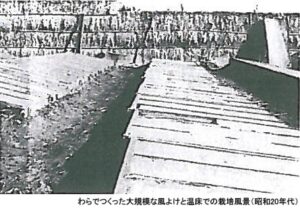

促成栽培は浅草紙(油紙)を継ぎ合わせて野菜の苗の上を覆ってやれば成長がはやまること、屋敷の落葉やごみの上に土に置いて種をまくと、芽が早く出ることを発見し、これおもとに促成栽培を開発したとされている。当時は、三方をもしろで囲んだ中に、わらで温床を作り、この上を油障子で覆い、炭火などで加熱して栽培していたらしい。夏野菜である茄子・瓜・インゲンなどを冬に出荷できる、画期的な技術革新がなされた。はやどりした野菜などは、始めは将軍家に献上され、きわめて珍重され、保護されてきた。しかし、はやだし野菜を「はつもの」好きの江戸っ子はこのんで買い求めたため、幕府はぜいたくな風潮を抑えようと、貞享年間(1684~1688)以降、はやだし禁止令をしばしば出した。たとえば五大将軍・綱吉は元禄年間(1688~1764)に野菜の早つみ取り解禁日という布告を出した。しょうが三月、たけのこ四月、なす五月、白瓜五月、まくわうり六月(いずれも旧暦)と定めておりこれより早く出荷することを禁じている。江戸で消費する野菜の七割が砂村産とゆうほどの生産地に発展した。砂村で出来た胡瓜・人参・ねぎの品種が各地へ広がって育種の元になった。

促成栽培は浅草紙(油紙)を継ぎ合わせて野菜の苗の上を覆ってやれば成長がはやまること、屋敷の落葉やごみの上に土に置いて種をまくと、芽が早く出ることを発見し、これおもとに促成栽培を開発したとされている。当時は、三方をもしろで囲んだ中に、わらで温床を作り、この上を油障子で覆い、炭火などで加熱して栽培していたらしい。夏野菜である茄子・瓜・インゲンなどを冬に出荷できる、画期的な技術革新がなされた。はやどりした野菜などは、始めは将軍家に献上され、きわめて珍重され、保護されてきた。しかし、はやだし野菜を「はつもの」好きの江戸っ子はこのんで買い求めたため、幕府はぜいたくな風潮を抑えようと、貞享年間(1684~1688)以降、はやだし禁止令をしばしば出した。たとえば五大将軍・綱吉は元禄年間(1688~1764)に野菜の早つみ取り解禁日という布告を出した。しょうが三月、たけのこ四月、なす五月、白瓜五月、まくわうり六月(いずれも旧暦)と定めておりこれより早く出荷することを禁じている。江戸で消費する野菜の七割が砂村産とゆうほどの生産地に発展した。砂村で出来た胡瓜・人参・ねぎの品種が各地へ広がって育種の元になった。

5.江戸時代の野菜

砂村地区の野菜はつまみ菜・京菜・砂村ねぎ・大丸砂村西瓜・針ヶ谷胡瓜・砂村丸茄子・小松菜・蓮根などがとくに有名だった。地域を代表する産物、名物として、地誌の記録に残されたり、浮世絵などの画材になっています。其の中でも特に名産として有名になったものを取り上げてみました。

(1)砂村丸茄子

茄子は栽培しやすく調理法も豊富なため、品種改良も進み、味や形の異なる茄子が各地で作られましたが、其の分育成にも時間がかかり、次第に作られなくなりました。砂村丸茄子は、はやだし栽培を主体にし、珍味として主に料理屋向けに生産していました。

(2)大丸砂村西瓜

(2)大丸砂村西瓜

江戸時代では、果物を「おやつ」として食べる習慣が広まった。果物は「水菓子」とも呼ばれ、江戸の街中を売りに歩く果物売りによってうられたようである。砂村近郊は西瓜の産地で盛んに栽培された。徳川吉宗が熱病にかかった時に、亀高村(現砂町)から季節はずれであるにもかかわらず、西瓜を三つ献上したのは砂村の農家でした。西瓜が砂村が名産地だったことを示しています。

(3)亀戸大根

西の練馬に対し、東は亀戸大根でした。亀戸大根と呼ばれるようになったのは大正時代以降で、それまでは、阿多福大根・阿亀大根と呼ばれていました。品種の育成者や栽培の起源は明らかにされていません。耕土の浅い土地や粘質土壌にも適し、根葉とも良質であり、浅漬けなどに適していました。江戸の人々の口にあっていたともいわれています。

(4)砂村ねぎ

砂村ねぎは大阪の落ち武者が持ってきたと伝えられ「千住ねぎ」として生産されるようになった。その後砂村では種子採取につくられることが多九なり、寒い地域に出荷された。

第三節 江戸の問屋

1.江戸時代の問屋の成立

元禄時代になると大阪と江戸の流通が整備されてきた。この時期の関東は上方に比べ生産力が低く、また衣料品・醸造品などの技術に乏しく、大阪・京都などに依存していた時期であった。そこで、元禄7年(1694)江戸の問屋大阪屋伊兵衛の発案により、大阪から江戸への円満な物資移入のため、繰綿・酒・塗り物・油などの日常生活品を取り扱う問屋が結成された。大阪では二十四組問屋、江戸では十組問屋である。これは、廻船問屋による海損分担の不公正や先頭・船主の不正を取り締まるためにつくられやものであり、運送が主体であった菱垣廻船を完全に掌握した。こうして作られた体制により、江戸は湊としての機能が一層充実し、江戸や関東で消費される物資が大量に運ばれることになった。江戸では各荷物に応じた専門問屋が当たり、関東農村への物資輸送は小網町辺りの奥川積船問屋が隅田川や子名木川を通じて運ぶことになった。こうして、十組問屋が結成されることにより、十組問屋以外の商人にもその影響を与え、急速に集団化が進み、あらたに取引仕法が作られてくる。売り場や木置き場および取引場などは、集団化された商人に見合う形で場所が設定されることになった。

2.干鰯問屋の起こり

干鰯は銚子沖などでとれた鰯を油を絞った粕をほしたもので、江戸時代から金肥(金で買う肥料)として農業にはかかせないものであった。干鰯輸送がはじまり、承応元年(1651)に北新堀町塩屋清十良・同田中庄治良・南茅場町綱屋市良兵衛が問屋となった。このころは、まだ深川での売買はおこなっておらず、専ら隅田川西岸の問屋の店頭に置いて行われていたようである。承応3年(1654)7月鹿嶋沖など常陸浜で鰯が大漁に捕れ、鰯の取引が各地でおこなわれ、10月中、江戸には1万1000俵も入荷しており、この豊漁との関係もあって、問屋を形成したものと考えられている。その後、寛文年中(1661~1672)には川岸通りが蔵地になったために、荷揚げ場が姿を消した。しばらくは船に積み置いたまま売買を行う不便さから、あらたに荷揚げ場が深川地区に設定されることになった。このことは、干鰯の流通量が増えることに対応したものでもあった。

3.干鰯場の開発

干鰯取引の拠点とも言うべき干鰯場が深川に設定されたのは、元禄期以降のこと。元禄8年(1695)に深川西町横町に揚げ場を築き、元禄13年(1700)に開設された小名木川沿いの「銚子場」が最初だった。元・白河小学校の校門前の建つ「干鰯場跡」も碑は、かってこの辺りに干鰯場があったことを示している。深川地区には少なくとも四つの干鰯場が作られていて、明治になるまで江戸の干鰯の取引の拠点として機能していた。この四つの干鰯場は二つに大別される。銚子場・江戸場は銚子場組にぞくし、永代7場・元場は永代場組に属する干鰯問屋の管理であった。

干鰯取引の拠点とも言うべき干鰯場が深川に設定されたのは、元禄期以降のこと。元禄8年(1695)に深川西町横町に揚げ場を築き、元禄13年(1700)に開設された小名木川沿いの「銚子場」が最初だった。元・白河小学校の校門前の建つ「干鰯場跡」も碑は、かってこの辺りに干鰯場があったことを示している。深川地区には少なくとも四つの干鰯場が作られていて、明治になるまで江戸の干鰯の取引の拠点として機能していた。この四つの干鰯場は二つに大別される。銚子場・江戸場は銚子場組にぞくし、永代7場・元場は永代場組に属する干鰯問屋の管理であった。

<銚子場>

元禄8年(1695)に深川西町横町に開設され、同13年に海辺新田小名木川町に所替になった。この海辺新田内の土地は、表50間・裏行86間の4,300坪であり、岡部駿河守勝重から代金800両で水戸屋治郎右衛門・加賀屋助市・田中屋庄治郎の干鰯問屋に売り渡された。名前の由来は下総国(千葉県)銚子産の干鰯がここで主に取引されていたことによる。

<江川場>

享保20年(1735)に深川蛤町江川端に開設された。この土地は表口19間・東裏幅37間4尺5寸・北裏行144間5尺5寸・南裏行144間5尺5寸であり、同11年から所持していた年寄次(冶)右衛門から代金150両で、銚子場組の干鰯問屋16名に売り渡された。この江川場も銚子場同様、他からの所替がみられる。宝永7年(1710)に開設された一色町からの移転であるとされている。

<元場>

宝永4年に深川小松町に開設された。この土地は屋敷地として、表京間43間3尺4寸・裏幅京間44間5尺・裏行京間20間・河岸ちとして長さ47間9寸・幅4間であった。文左衛門から藤井長兵衛と伊勢屋長右衛門に1,200両で売り渡されたものであった。

<永代場>

元禄13年の深川西永代町に開設された。この土地は、町屋敷として表京間48間5尺・表行京間18間5尺、河岸地として田舎間53間・横4間であった。この地が木置き場であり、木置き場が移転し、町並地となり、干鰯場の利用となった。この地は関東郡代伊奈半衛門忠順から永代場組に属する伊勢屋伊兵衛・雑賀屋忠右衛門の二人に払い下げられ、地代金として1,255両が納められた。永代場と称していたのはもう一つあり小松町にあった。この二つは互いに近く、持ち主の干鰯問屋やその沿革が共通しているため、ここでは一緒に取り扱う。この二つの干鰯場は、共に油堀から南北に延びる堀に面した、町内東側表通りの河岸を使い、干鰯・〆粕などを取引した。小松町は元禄14年(1701)に開設されている。このように宝永末年までには、4場が成立していたと考えられている。

4.阿波藍と干鰯

『江戸肥料史』に「阿波藍は徳川時代における我が国唯一の重要な国産品であって、品種優良な高級な染料である。阿波藍は徳川時代に阿波藩の保護奨励によって、生産豊富で値段も高値にして、之に施用する肥料としては主ちして干鰯を施し、金肥を惜しまなかったことを注目すべきである」とあるように、徳島の藍と干鰯は古くから深い関係があったわけである。阿波藍を関東・関西に搬送し、帰り船には深川に集まった、藍栽培に施用する肥料の干鰯を持ち帰った。明和3年(1766)の『阿波藩民政資料』の記録によれば、藍の肥料として藩から銀札を藍作の農家に質附くる制度を設けて、困窮せる藍作農家救済に当てたという。併し翌4年春からは、銀の代割りに直接干鰯を似てすることに改め、干鰯は藩役人の手によって、江戸にて仕入れることとなり、他に之を流用しては相成らぬと申し渡された。阿波藍に対する干鰯の施用の藩の諸政策と関東の干鰯の関係がよくわかる。

『江戸肥料史』に「阿波藍は徳川時代における我が国唯一の重要な国産品であって、品種優良な高級な染料である。阿波藍は徳川時代に阿波藩の保護奨励によって、生産豊富で値段も高値にして、之に施用する肥料としては主ちして干鰯を施し、金肥を惜しまなかったことを注目すべきである」とあるように、徳島の藍と干鰯は古くから深い関係があったわけである。阿波藍を関東・関西に搬送し、帰り船には深川に集まった、藍栽培に施用する肥料の干鰯を持ち帰った。明和3年(1766)の『阿波藩民政資料』の記録によれば、藍の肥料として藩から銀札を藍作の農家に質附くる制度を設けて、困窮せる藍作農家救済に当てたという。併し翌4年春からは、銀の代割りに直接干鰯を似てすることに改め、干鰯は藩役人の手によって、江戸にて仕入れることとなり、他に之を流用しては相成らぬと申し渡された。阿波藍に対する干鰯の施用の藩の諸政策と関東の干鰯の関係がよくわかる。

5.永昌五社稲荷神社

富岡八幡宮の一隅に祀られている「永昌五社稲荷神社」は深川地区の肥料商から篤い信仰を集める小さなお稲荷さんである。肥料商は干鰯を扱っていたから、自然に対する思いも深く、漁の安全・商売繁盛を願って各地の神社に参拝することも多かった。この稲荷神社は、昔は干鰯場の江川場(和倉町)の問屋・加瀬忠次郎の敷地にあったが売却されたため、明治29年に八丁堀の永昌稲荷と合わせて富岡八幡宮の境内に祀られた。それが永昌稲荷神社の始めである。御神体が五ヶ柱あったことから、この名前がついたといわれている。

関東大震災の折り、焼け落ちたままになっていたのを、当時の東京肥料問屋組合の頭取だった奥村商店の内山形郎が寄付を募り、昭和3年に再建した。昭和20年の東京大空襲では、幸い戦火を免れたが、その後20年数年ほどの間、放置されていた。奥村商事・三井物産との間で復活祭の話が持ち上がり、例大祭にまで漕ぎつけたのは、昭和53年4月だった。以来この例大祭は年一回7月に続けられるようになった。

富岡八幡宮の一隅に祀られている「永昌五社稲荷神社」は深川地区の肥料商から篤い信仰を集める小さなお稲荷さんである。肥料商は干鰯を扱っていたから、自然に対する思いも深く、漁の安全・商売繁盛を願って各地の神社に参拝することも多かった。この稲荷神社は、昔は干鰯場の江川場(和倉町)の問屋・加瀬忠次郎の敷地にあったが売却されたため、明治29年に八丁堀の永昌稲荷と合わせて富岡八幡宮の境内に祀られた。それが永昌稲荷神社の始めである。御神体が五ヶ柱あったことから、この名前がついたといわれている。

関東大震災の折り、焼け落ちたままになっていたのを、当時の東京肥料問屋組合の頭取だった奥村商店の内山形郎が寄付を募り、昭和3年に再建した。昭和20年の東京大空襲では、幸い戦火を免れたが、その後20年数年ほどの間、放置されていた。奥村商事・三井物産との間で復活祭の話が持ち上がり、例大祭にまで漕ぎつけたのは、昭和53年4月だった。以来この例大祭は年一回7月に続けられるようになった。

住吉神社(合末社)・肥料商関係の奉納物が永昌五社稲荷前にあるが、『東京肥料史』によると、富岡八幡宮の境内末社である住吉神社に奉納されたものという。現在、住吉神社は、永昌五社稲荷の東隣にある合末社の一つとしてある。『寺社書上』には「住吉大明神社」とみえる。宝永4年(1707)には干鰯問屋たちが社を修復している。 神社に奉納されている鳥居・灯籠・手水盤など珍しいものが多く江戸時代の干鰯問屋の繁栄ぶりを良く伝えている。威厳のある狛犬は高さ、123で納めたのは、宝暦13年(1763)2月で、江戸場売り手中とあり、久住・水戸屋・湯浅屋など、当時の干鰯問屋の名前が彫刻されている。これ以外にも数多くの奉納物があり、貴重な文化財である。

6.明治時代の肥料問屋

深川の肥料問屋は明治18年に組合が成立された。小津(湯浅屋)与右衛門の売り場を事務所とし、初代頭取は喜多村富之助が就任し、組合員は17名であった。かれらは江戸時代から続く干鰯問屋が約半分であり、米穀問屋と兼業するものも多かった。

しかし、問屋の出入りも激しく、大正期まで残るものはわずか8名となった。喜多村・久住・奥・田辺といった江戸時代から続く豪商たちは明治20年から30年にかけ、次々に姿を消していくことになる。この業界の浮沈の激しさを物語っているようだ。組合事務所の小津与右衛門(湯浅屋)はあの映画監督の子津安二郎の本家に当たり、現在の古石場川親水公園に架かる子津橋は両岸に並ぶ倉庫に荷を運ぶために架けられたといわれている。

第四節 江東区の産業の発達

1.江東区地域の工業化

江東区の工業地帯は明治時代30年代までは農村地域であった。城東地区・南部海岸地区に広がっていた。城東地区は堅川・小名木川・横十間川といった運河により運搬の便に優れて、東京を中心に京浜地域・千葉県や茨城県へ短時間で連絡できることで注目された。南部海岸地区は埋め立てによる、安価で広大な土地が比較的に入手できたのも理由の一つである。こうして新田の広がった農村風景は、明治末期から大正期には近代的な工業地域に変貌していく。

2.江東区の肥料産業の発達

(1)科学肥料の開発

(1)科学肥料の開発

明治20年代、肥料の原料に変化が現れる。干鰯の代わりに北海道の開拓と共に農産物の生産性が上がった鰊魚粕の使用が増えていった。さらに、日清戦争後の大陸進出で、満州産の大豆が大量に輸入され、鰊魚粕から大豆粕へと移っていくことになる。農業をささえてきた天然肥料にかわって科学肥料が登場したのも同じころである。

(2)人造肥料

農業にかかすことのできない人造肥料を中心とする科学工業の江東区の進出も明治中期に始まっている。高峰譲吉らの東京人造会社である。高峰は英国の大学へ留学後、化学工場を巡って製造を学び帰国。明治17年米国万国博覧会に出席した時、燐鉱石・過燐酸に注目し、帰国後、渋沢栄一の協力のもと、明治20年に東京人造会社を大島町に設立し、燐鉱石に硫酸を加えた日本初の科学肥料(過燐酸肥料)の製造を開始した。

(3)城東地区の肥料会社

おわりに

江東区観光推進プランの目的に上位計画として、その施策「地域資源を活用した観光振興」を具体化するための指針とし策定し、区内に存在するさまざまな地域資源や魅力を「発見する」こと、それらを「つなぐ」ことによって活性化し、そうした活動に「みんな」が参加し、協働して観光を推進するという考えに基づいて行うとなっています。自分は行事に参加して、江東区の歴史や伝統文化に触れ、日常的に活動することを目的に中級研修会で勉強し今後に役立て行きます。今回は、『江東区の農業と肥料の軌跡』について述べてきました。

江東区は墨田川の東地区は広大な低湿地を開発し、土地開発を繰り返して来た歴史でもありました。その過程で開削された子名木川・堅川など河川が、江東の地域に特色のある歴史とくらしを育て、水彩都市江東を形づくっていきました。また深川といえば木場を思い起こすが、江戸湊を拠点に、干鰯を中心とした肥料も江戸から栄え、この町の基礎を築いてきた。毎年、七月には富岡八幡宮の境内にある「永昌五社稲荷神社」の例大祭が催されて、商社、問屋、製造会社等が集まり、この神社は平成の時代も深川筋の肥料の守り神として知られている。最後に文化観光課文化財係・グループ皆様の協力をいただき作成出来たことに感謝し、おわりにします。

是非、皆様にも知って頂きたく思い、江東区文化財保護推進員中級研修会の許可のもと、資料を掲載致します。

この資料作成にあたり、弊社も一部ご協力させて頂きました。

今後とも、肥料や藍染を通じ地域社会に貢献する奥村商事株式会社でありたいと思います。

平成23年度江東区文化財保護推進員中級研修会

報告書

江東区の産業、文化、芸術の軌跡

─ 江東区の農業と肥料の軌跡 ─

はじめに

私たち文化財の中級研修会のメンバーは江東区の産業、文化・芸術の軌跡のテーマに掲げ先人の残した数多くの功績を後世に伝えるために検証をおこないます。

平成23年は江戸に幕府が開かれてから約四百年になります。この間、江戸、東京は日本の中心として大きな役割を果たしてきた。今日では、コンクリートとアスファルトで覆われている土地も、江戸時代は開拓により肥沃な農地が広がっており、江戸は130万人の人口をかかえる世界最大の都市として発展した。江戸在勤の全国の大名は武家屋敷として郊外にも屋敷を建て、お国から取り寄せた野菜の種を蒔いて栽培を始めました。こうして、江戸には数多くの野菜の種類が集まり、屋敷周辺の農家の間にも広がっていき、その後、品種改良やひたむきな篤農家の努力によって通常の収穫時期より一日でも早く収穫できる促成栽培の技術を作りあげました。明暦3年(1657)大火後の本所深川の開発により、両国橋・新大橋・永大橋が架けられて、江戸との近接化が図られ問屋は日本橋から深川地区に移転してきた。また、問屋関係では肥料の干鰯問屋・干鰯場も移転し、大いに発展しました。富岡八幡宮境内には、かつて江川場に出いりしていた干鰯問屋が信仰していた、永昌五社稲荷が祀られており、灯籠や水盤、狛犬など貴重な文化財が多くあり往時を偲ばせています。江東区における江戸時代の本所深川開発、農業の生産、肥料工業の軌跡を改めて検証し自分のテーマを「江東区の農業と肥料の軌跡」とし、取り組むことにした。

第一節 江戸時代の開発

1.近世の江東地域

江戸時代以前の江東地区はほとんどが低湿地で大部分が干潟や小島であった。徳川家康が天正18年(1590)に江戸に入府し同年には、小名木川を開削し、行徳の塩の運搬を確保した。また、関東内陸の水運の発達で江戸へ往来する輸送の大動脈となり江東地区が発展した。明暦3年(1657)に江戸の大半を焼き尽くす明暦の大火がおこり、これを契機として、幕府は本格的な本所・深川の開発に乗り出した。当時の本所・深川を含む葛西一円は天領で関東郡代・伊那十郎他忠治の支配下にあり、開発は本所奉行の徳山五兵衛・山崎重政の両名のもと一層開発が進められ、この開発では武家屋敷の造成が主におかれ、堅川・横十軒川・六件堀が開削され、工事は寛文元年(1661)にひとまず出来上がり終了した。

江戸時代以前の江東地区はほとんどが低湿地で大部分が干潟や小島であった。徳川家康が天正18年(1590)に江戸に入府し同年には、小名木川を開削し、行徳の塩の運搬を確保した。また、関東内陸の水運の発達で江戸へ往来する輸送の大動脈となり江東地区が発展した。明暦3年(1657)に江戸の大半を焼き尽くす明暦の大火がおこり、これを契機として、幕府は本格的な本所・深川の開発に乗り出した。当時の本所・深川を含む葛西一円は天領で関東郡代・伊那十郎他忠治の支配下にあり、開発は本所奉行の徳山五兵衛・山崎重政の両名のもと一層開発が進められ、この開発では武家屋敷の造成が主におかれ、堅川・横十軒川・六件堀が開削され、工事は寛文元年(1661)にひとまず出来上がり終了した。2.江戸時代の開拓者

(1)深川八郎衛門

(1)深川八郎衛門深川神明宮(森下一丁目)は慶長元年(1596)創建された神社で創建したのは深川の開発者で、摂津(大阪府)出身の深川八郎右衛門です。

当時、江戸は豊臣秀吉による、天下統一(1590)後徳川家康が関八州を秀吉からあたえられ、自領国支配の本拠地となったばかりの頃でした。大正(1573~1592)年間で、江戸幕府建前のことで徳川家康より早く江戸に入り土地造成を始めている。深川氏の江戸入植は天正元年(1573)といわれている。造成工事は同郷の6人と開拓したのが深川の始まりといわれています。土地造成は南は子名木川、西は隅田川まで、北は墨田区千歳、東は横十軒川の範囲の造成である。余談であるが慶長元年(1596)に徳川家康とのエピソードで深川八郎衛門の名を採って深川村と名ずけられたといわれている。初代の深川八郎右衛門は寛文三年に没している。深川氏の菩提樹は泉養寺(市川市国府台)にある。

3.小名木川の開削

(1)小名木四朗兵衛

(1)小名木四朗兵衛徳川家康は江戸入国後に着手したのは、まず有力家臣たちへの屋敷地拝領と、道三堀と小名木川の開削です。現在の小名木川は、全長約4,900m巾は約50m~25mで、地図で見ると東西に引かれた一直線のようで、人口の構造物を物語っています。東端は旧中川、西端は隅田川と合流し、隅田川と旧中川を結ぶ運河であることがわかります。その目的は子名木川が関東の製塩業の一大中心地の行徳と江戸を結ぶ大きな役割の運河であった。小名木川、新川、江戸川の線は、ほぼ当時海岸線であり、この工事は海岸線の確定の工事としての性格を持ったものであるからである。以後この線から南に埋め立てが現在まで続けられている。また、塩を行徳から海路で運ぶのをやめて、小名木川により運搬するようにしたのは、安定した輸送路を確保することは不可欠の船運であり、徳川幕府にとって経済上、また江戸を防備する軍事的に極めて重視されることは当然であり中川船番所もおかれていた。中川船番所は初めは深川万年橋にあったが、延宝7年(1679)に中川と合流する小名木川(大島)にうつされた。『新編武蔵風土記稿』によれば、慶長年中にできた堀江で「当時小名木四朗兵衛という者其の事に預かりし故名付く」とある。同書小名木四朗兵衛は、天正年間に小名木村を開発した人物とされているが、これ以上詳しいことはわかりません。名称の由来にも開削者にも不明なところがおおいのですが、小名木川は『新編武蔵風土記稿』(天保元年・1830完成)『葛西志』(文政4年・1830完成)ともに慶長年間の開削であると記しています。

明治から大正にかけて、小名木川を通行したのは東京巡航船合資会社の発動機船航路であった。3トンほどの小さな蒸気船で、明治30年当時、丸八橋・製糖会社前・釜屋堀・扇橋・新大橋の順に寄航し、さらに隅田川へ出て日本橋蛎殻町までを往復していました。日の出から日没まで一日何往復もし、小名木川沿いの人々の交通機関として大きな役割をはたした。 江東区の開発を考える上で、小名木川は、近世始めに干潟前面の水路を確定し、同時に小名木川以北の干拓地の排水路の役割を果たしたものとして評価されています。 昭和53年に扇橋閘門が竣工し、其の以東が水位低下するまで約四百年間重要河川として生き続けてきました。昭和56年4月、江東区文化財条例による登録史跡になっています。

第二節 砂村の新田開発と農業

1.近郊農業の成立

徳川家康が江戸入国後から町作りが開始されると、江戸にむかって人口の大移動がはじまった。参勤交代と大名の妻子を江戸に住まわせる制度のため、全国の大名が家臣団を伴って移動してきたのである。その地方の商人・職人・労務者なども集まった。

こうして一大政治・経済都市の江戸が誕生した。一躍、人口集中都市になったために食料の供給が追いつかなかった。米は全国から年貢米が集まってきたので豊富にでまわっていたが、生鮮野菜の不足は深刻だった。このため、生鮮野菜の生産と食料の確保が緊急の課題となる。そこで幕府は江戸の周辺に蔵入地を集中的に配置し、軍事面の強化に加えて食料の安定した生産をはかることにした。当時の流行病が江戸病といわれた脚気と鳥目(夜盲症)だったことでも、生鮮野菜が不足していたことがよくわかる。

2.砂村の開拓者

(1)砂村新左衛門

(1)砂村新左衛門城東地区の開発は、越前国(福井県)出身の砂村新左衛門一族が万治2年(1659)に現在の南砂町地域の土地造成を完成させている。砂村新左衛門は万治2年(1659)に野毛新田(横浜市)の造成工事をはじめ、久里浜内川新田(横須賀市)も寛文7年(1667)に工事を終わっている。砂村新左衛門の砂村の新田開発は、現在の南砂町一丁目から七丁目ほぼ全域と東砂町で、現在の通称元八幡の氏子地域にあたる。当時ではかなり大規模な工事である。すべての工事は万治2年(1659)に終了し、村高は434石で砂村新田といわれ、新左衛門は新田の維持、管理を弟の新四朗に任せ、自分は砂村に住居しながら一族に任せていた野毛新田や久里浜内川新田の維持、管理に努力していた。寛文7年(1667)に砂村で死去し後に菩提寺の正業寺(横須賀市)に埋葬された。

(2)砂村新田以外の村落

砂村新田以外の村落については寺社のかすかな記録にとどまるが、それぞれに主として開拓者の名を村名に残している。又兵衛・萩・太郎兵衛・八郎右衛門・大塚・治兵衛・久左衛門・八右衛門等があり、そして砂村新田と十二ヶ村を合わせて、現在の砂町となっている。

1)又兵衛新田は現在の東砂1・2丁目の一部にあった村であり、小名木川と中川(旧中川)に隣接していた。『新編武蔵国風土記稿』では元禄10年(1697)に検地が行われたとされることから、少なくとも江戸初期に開発された新田である。鎮守である永福寺墓地脇の稲荷神社の敷地には道粗神と土公神の石塔が建てられている。道粗神は境の神として村境や分かれ道などに建てられるが、現在江東区では唯一の道粗神となっている。これらの石造物は又兵衛新田の開発や農村地帯であった名残をたどる貴重なものとなっている。

2)太郎兵衛新田は開発者の名前を取って名付けられた村で、東西3町余、南北4町余の面積であった。『旧高旧領取調帳』では石高149石余となっている。開発者の太郎兵衛の本姓・出自・出身地などは不明であるが、妙久寺(北砂)の過去帳によると初代太郎兵衛は寛文12年(1672)に没したとされている。

3)治兵衛新田は慶安年間(1648~52)冶兵衛という人がこの付近一帯を開拓し村の鎮守として山城国伏見稲荷大社の分霊を勧請した。

4)大塚新田は江戸時代初期に新田開発のために来た砂村新左衛門の一族が開発した地域と伝えられる。東西・南北とも3町余、家数15、幕府領であったことが記されている。

2)太郎兵衛新田は開発者の名前を取って名付けられた村で、東西3町余、南北4町余の面積であった。『旧高旧領取調帳』では石高149石余となっている。開発者の太郎兵衛の本姓・出自・出身地などは不明であるが、妙久寺(北砂)の過去帳によると初代太郎兵衛は寛文12年(1672)に没したとされている。

3)治兵衛新田は慶安年間(1648~52)冶兵衛という人がこの付近一帯を開拓し村の鎮守として山城国伏見稲荷大社の分霊を勧請した。

4)大塚新田は江戸時代初期に新田開発のために来た砂村新左衛門の一族が開発した地域と伝えられる。東西・南北とも3町余、家数15、幕府領であったことが記されている。

3.野菜の促進栽培

江戸時代の亀戸・大島・砂村の城東地域は、旧中川沿いの肥沃な低湿地であった。砂村は延宝9年(1681)に江戸府内のごみ捨て場として指定されて以来積もったごみが捨て場として指定されて以来積もったごみが腐植土となって野菜の生育に適した土地になったと考える。海岸沿いのため日照が良く、気温が高めであること、水運の便が良いために江戸府内のごみや下肥(人糞尿)の収集と、江戸への野菜販売が容易にできたことなど、野菜生産の条件に恵まれていた。そして巨大化する江戸から運んだ下肥やごみによって野菜の促成栽培が生み出したのである。

4.松本久四郎

寛文年間(1661~1672)に中田の篤農家、松本久四郎が野菜促成栽培を普及させたといわれている。墓は東砂一丁目の因速寺にあり、初代松本久四郎は享保19年(1734)に没した。墓は七代目松本久四郎が昭和2年建立したものです。墓石には「釈養円信士」という戒名がつけられている。東砂1・4丁目~北砂6・7丁目の砂町運河に架かっていた松本橋は松本久四郎の名前にちなんでいます。

寛文年間(1661~1672)に中田の篤農家、松本久四郎が野菜促成栽培を普及させたといわれている。墓は東砂一丁目の因速寺にあり、初代松本久四郎は享保19年(1734)に没した。墓は七代目松本久四郎が昭和2年建立したものです。墓石には「釈養円信士」という戒名がつけられている。東砂1・4丁目~北砂6・7丁目の砂町運河に架かっていた松本橋は松本久四郎の名前にちなんでいます。 促成栽培は浅草紙(油紙)を継ぎ合わせて野菜の苗の上を覆ってやれば成長がはやまること、屋敷の落葉やごみの上に土に置いて種をまくと、芽が早く出ることを発見し、これおもとに促成栽培を開発したとされている。当時は、三方をもしろで囲んだ中に、わらで温床を作り、この上を油障子で覆い、炭火などで加熱して栽培していたらしい。夏野菜である茄子・瓜・インゲンなどを冬に出荷できる、画期的な技術革新がなされた。はやどりした野菜などは、始めは将軍家に献上され、きわめて珍重され、保護されてきた。しかし、はやだし野菜を「はつもの」好きの江戸っ子はこのんで買い求めたため、幕府はぜいたくな風潮を抑えようと、貞享年間(1684~1688)以降、はやだし禁止令をしばしば出した。たとえば五大将軍・綱吉は元禄年間(1688~1764)に野菜の早つみ取り解禁日という布告を出した。しょうが三月、たけのこ四月、なす五月、白瓜五月、まくわうり六月(いずれも旧暦)と定めておりこれより早く出荷することを禁じている。江戸で消費する野菜の七割が砂村産とゆうほどの生産地に発展した。砂村で出来た胡瓜・人参・ねぎの品種が各地へ広がって育種の元になった。

促成栽培は浅草紙(油紙)を継ぎ合わせて野菜の苗の上を覆ってやれば成長がはやまること、屋敷の落葉やごみの上に土に置いて種をまくと、芽が早く出ることを発見し、これおもとに促成栽培を開発したとされている。当時は、三方をもしろで囲んだ中に、わらで温床を作り、この上を油障子で覆い、炭火などで加熱して栽培していたらしい。夏野菜である茄子・瓜・インゲンなどを冬に出荷できる、画期的な技術革新がなされた。はやどりした野菜などは、始めは将軍家に献上され、きわめて珍重され、保護されてきた。しかし、はやだし野菜を「はつもの」好きの江戸っ子はこのんで買い求めたため、幕府はぜいたくな風潮を抑えようと、貞享年間(1684~1688)以降、はやだし禁止令をしばしば出した。たとえば五大将軍・綱吉は元禄年間(1688~1764)に野菜の早つみ取り解禁日という布告を出した。しょうが三月、たけのこ四月、なす五月、白瓜五月、まくわうり六月(いずれも旧暦)と定めておりこれより早く出荷することを禁じている。江戸で消費する野菜の七割が砂村産とゆうほどの生産地に発展した。砂村で出来た胡瓜・人参・ねぎの品種が各地へ広がって育種の元になった。5.江戸時代の野菜

砂村地区の野菜はつまみ菜・京菜・砂村ねぎ・大丸砂村西瓜・針ヶ谷胡瓜・砂村丸茄子・小松菜・蓮根などがとくに有名だった。地域を代表する産物、名物として、地誌の記録に残されたり、浮世絵などの画材になっています。其の中でも特に名産として有名になったものを取り上げてみました。

(1)砂村丸茄子

茄子は栽培しやすく調理法も豊富なため、品種改良も進み、味や形の異なる茄子が各地で作られましたが、其の分育成にも時間がかかり、次第に作られなくなりました。砂村丸茄子は、はやだし栽培を主体にし、珍味として主に料理屋向けに生産していました。

(2)大丸砂村西瓜

(2)大丸砂村西瓜江戸時代では、果物を「おやつ」として食べる習慣が広まった。果物は「水菓子」とも呼ばれ、江戸の街中を売りに歩く果物売りによってうられたようである。砂村近郊は西瓜の産地で盛んに栽培された。徳川吉宗が熱病にかかった時に、亀高村(現砂町)から季節はずれであるにもかかわらず、西瓜を三つ献上したのは砂村の農家でした。西瓜が砂村が名産地だったことを示しています。

(3)亀戸大根

西の練馬に対し、東は亀戸大根でした。亀戸大根と呼ばれるようになったのは大正時代以降で、それまでは、阿多福大根・阿亀大根と呼ばれていました。品種の育成者や栽培の起源は明らかにされていません。耕土の浅い土地や粘質土壌にも適し、根葉とも良質であり、浅漬けなどに適していました。江戸の人々の口にあっていたともいわれています。

(4)砂村ねぎ

砂村ねぎは大阪の落ち武者が持ってきたと伝えられ「千住ねぎ」として生産されるようになった。その後砂村では種子採取につくられることが多九なり、寒い地域に出荷された。

第三節 江戸の問屋

1.江戸時代の問屋の成立

元禄時代になると大阪と江戸の流通が整備されてきた。この時期の関東は上方に比べ生産力が低く、また衣料品・醸造品などの技術に乏しく、大阪・京都などに依存していた時期であった。そこで、元禄7年(1694)江戸の問屋大阪屋伊兵衛の発案により、大阪から江戸への円満な物資移入のため、繰綿・酒・塗り物・油などの日常生活品を取り扱う問屋が結成された。大阪では二十四組問屋、江戸では十組問屋である。これは、廻船問屋による海損分担の不公正や先頭・船主の不正を取り締まるためにつくられやものであり、運送が主体であった菱垣廻船を完全に掌握した。こうして作られた体制により、江戸は湊としての機能が一層充実し、江戸や関東で消費される物資が大量に運ばれることになった。江戸では各荷物に応じた専門問屋が当たり、関東農村への物資輸送は小網町辺りの奥川積船問屋が隅田川や子名木川を通じて運ぶことになった。こうして、十組問屋が結成されることにより、十組問屋以外の商人にもその影響を与え、急速に集団化が進み、あらたに取引仕法が作られてくる。売り場や木置き場および取引場などは、集団化された商人に見合う形で場所が設定されることになった。

2.干鰯問屋の起こり

干鰯は銚子沖などでとれた鰯を油を絞った粕をほしたもので、江戸時代から金肥(金で買う肥料)として農業にはかかせないものであった。干鰯輸送がはじまり、承応元年(1651)に北新堀町塩屋清十良・同田中庄治良・南茅場町綱屋市良兵衛が問屋となった。このころは、まだ深川での売買はおこなっておらず、専ら隅田川西岸の問屋の店頭に置いて行われていたようである。承応3年(1654)7月鹿嶋沖など常陸浜で鰯が大漁に捕れ、鰯の取引が各地でおこなわれ、10月中、江戸には1万1000俵も入荷しており、この豊漁との関係もあって、問屋を形成したものと考えられている。その後、寛文年中(1661~1672)には川岸通りが蔵地になったために、荷揚げ場が姿を消した。しばらくは船に積み置いたまま売買を行う不便さから、あらたに荷揚げ場が深川地区に設定されることになった。このことは、干鰯の流通量が増えることに対応したものでもあった。

3.干鰯場の開発

干鰯取引の拠点とも言うべき干鰯場が深川に設定されたのは、元禄期以降のこと。元禄8年(1695)に深川西町横町に揚げ場を築き、元禄13年(1700)に開設された小名木川沿いの「銚子場」が最初だった。元・白河小学校の校門前の建つ「干鰯場跡」も碑は、かってこの辺りに干鰯場があったことを示している。深川地区には少なくとも四つの干鰯場が作られていて、明治になるまで江戸の干鰯の取引の拠点として機能していた。この四つの干鰯場は二つに大別される。銚子場・江戸場は銚子場組にぞくし、永代7場・元場は永代場組に属する干鰯問屋の管理であった。

干鰯取引の拠点とも言うべき干鰯場が深川に設定されたのは、元禄期以降のこと。元禄8年(1695)に深川西町横町に揚げ場を築き、元禄13年(1700)に開設された小名木川沿いの「銚子場」が最初だった。元・白河小学校の校門前の建つ「干鰯場跡」も碑は、かってこの辺りに干鰯場があったことを示している。深川地区には少なくとも四つの干鰯場が作られていて、明治になるまで江戸の干鰯の取引の拠点として機能していた。この四つの干鰯場は二つに大別される。銚子場・江戸場は銚子場組にぞくし、永代7場・元場は永代場組に属する干鰯問屋の管理であった。<銚子場>

元禄8年(1695)に深川西町横町に開設され、同13年に海辺新田小名木川町に所替になった。この海辺新田内の土地は、表50間・裏行86間の4,300坪であり、岡部駿河守勝重から代金800両で水戸屋治郎右衛門・加賀屋助市・田中屋庄治郎の干鰯問屋に売り渡された。名前の由来は下総国(千葉県)銚子産の干鰯がここで主に取引されていたことによる。

<江川場>

享保20年(1735)に深川蛤町江川端に開設された。この土地は表口19間・東裏幅37間4尺5寸・北裏行144間5尺5寸・南裏行144間5尺5寸であり、同11年から所持していた年寄次(冶)右衛門から代金150両で、銚子場組の干鰯問屋16名に売り渡された。この江川場も銚子場同様、他からの所替がみられる。宝永7年(1710)に開設された一色町からの移転であるとされている。

<元場>

宝永4年に深川小松町に開設された。この土地は屋敷地として、表京間43間3尺4寸・裏幅京間44間5尺・裏行京間20間・河岸ちとして長さ47間9寸・幅4間であった。文左衛門から藤井長兵衛と伊勢屋長右衛門に1,200両で売り渡されたものであった。

<永代場>

元禄13年の深川西永代町に開設された。この土地は、町屋敷として表京間48間5尺・表行京間18間5尺、河岸地として田舎間53間・横4間であった。この地が木置き場であり、木置き場が移転し、町並地となり、干鰯場の利用となった。この地は関東郡代伊奈半衛門忠順から永代場組に属する伊勢屋伊兵衛・雑賀屋忠右衛門の二人に払い下げられ、地代金として1,255両が納められた。永代場と称していたのはもう一つあり小松町にあった。この二つは互いに近く、持ち主の干鰯問屋やその沿革が共通しているため、ここでは一緒に取り扱う。この二つの干鰯場は、共に油堀から南北に延びる堀に面した、町内東側表通りの河岸を使い、干鰯・〆粕などを取引した。小松町は元禄14年(1701)に開設されている。このように宝永末年までには、4場が成立していたと考えられている。

4.阿波藍と干鰯

『江戸肥料史』に「阿波藍は徳川時代における我が国唯一の重要な国産品であって、品種優良な高級な染料である。阿波藍は徳川時代に阿波藩の保護奨励によって、生産豊富で値段も高値にして、之に施用する肥料としては主ちして干鰯を施し、金肥を惜しまなかったことを注目すべきである」とあるように、徳島の藍と干鰯は古くから深い関係があったわけである。阿波藍を関東・関西に搬送し、帰り船には深川に集まった、藍栽培に施用する肥料の干鰯を持ち帰った。明和3年(1766)の『阿波藩民政資料』の記録によれば、藍の肥料として藩から銀札を藍作の農家に質附くる制度を設けて、困窮せる藍作農家救済に当てたという。併し翌4年春からは、銀の代割りに直接干鰯を似てすることに改め、干鰯は藩役人の手によって、江戸にて仕入れることとなり、他に之を流用しては相成らぬと申し渡された。阿波藍に対する干鰯の施用の藩の諸政策と関東の干鰯の関係がよくわかる。

『江戸肥料史』に「阿波藍は徳川時代における我が国唯一の重要な国産品であって、品種優良な高級な染料である。阿波藍は徳川時代に阿波藩の保護奨励によって、生産豊富で値段も高値にして、之に施用する肥料としては主ちして干鰯を施し、金肥を惜しまなかったことを注目すべきである」とあるように、徳島の藍と干鰯は古くから深い関係があったわけである。阿波藍を関東・関西に搬送し、帰り船には深川に集まった、藍栽培に施用する肥料の干鰯を持ち帰った。明和3年(1766)の『阿波藩民政資料』の記録によれば、藍の肥料として藩から銀札を藍作の農家に質附くる制度を設けて、困窮せる藍作農家救済に当てたという。併し翌4年春からは、銀の代割りに直接干鰯を似てすることに改め、干鰯は藩役人の手によって、江戸にて仕入れることとなり、他に之を流用しては相成らぬと申し渡された。阿波藍に対する干鰯の施用の藩の諸政策と関東の干鰯の関係がよくわかる。5.永昌五社稲荷神社

富岡八幡宮の一隅に祀られている「永昌五社稲荷神社」は深川地区の肥料商から篤い信仰を集める小さなお稲荷さんである。肥料商は干鰯を扱っていたから、自然に対する思いも深く、漁の安全・商売繁盛を願って各地の神社に参拝することも多かった。この稲荷神社は、昔は干鰯場の江川場(和倉町)の問屋・加瀬忠次郎の敷地にあったが売却されたため、明治29年に八丁堀の永昌稲荷と合わせて富岡八幡宮の境内に祀られた。それが永昌稲荷神社の始めである。御神体が五ヶ柱あったことから、この名前がついたといわれている。

関東大震災の折り、焼け落ちたままになっていたのを、当時の東京肥料問屋組合の頭取だった奥村商店の内山形郎が寄付を募り、昭和3年に再建した。昭和20年の東京大空襲では、幸い戦火を免れたが、その後20年数年ほどの間、放置されていた。奥村商事・三井物産との間で復活祭の話が持ち上がり、例大祭にまで漕ぎつけたのは、昭和53年4月だった。以来この例大祭は年一回7月に続けられるようになった。

富岡八幡宮の一隅に祀られている「永昌五社稲荷神社」は深川地区の肥料商から篤い信仰を集める小さなお稲荷さんである。肥料商は干鰯を扱っていたから、自然に対する思いも深く、漁の安全・商売繁盛を願って各地の神社に参拝することも多かった。この稲荷神社は、昔は干鰯場の江川場(和倉町)の問屋・加瀬忠次郎の敷地にあったが売却されたため、明治29年に八丁堀の永昌稲荷と合わせて富岡八幡宮の境内に祀られた。それが永昌稲荷神社の始めである。御神体が五ヶ柱あったことから、この名前がついたといわれている。

関東大震災の折り、焼け落ちたままになっていたのを、当時の東京肥料問屋組合の頭取だった奥村商店の内山形郎が寄付を募り、昭和3年に再建した。昭和20年の東京大空襲では、幸い戦火を免れたが、その後20年数年ほどの間、放置されていた。奥村商事・三井物産との間で復活祭の話が持ち上がり、例大祭にまで漕ぎつけたのは、昭和53年4月だった。以来この例大祭は年一回7月に続けられるようになった。住吉神社(合末社)・肥料商関係の奉納物が永昌五社稲荷前にあるが、『東京肥料史』によると、富岡八幡宮の境内末社である住吉神社に奉納されたものという。現在、住吉神社は、永昌五社稲荷の東隣にある合末社の一つとしてある。『寺社書上』には「住吉大明神社」とみえる。宝永4年(1707)には干鰯問屋たちが社を修復している。 神社に奉納されている鳥居・灯籠・手水盤など珍しいものが多く江戸時代の干鰯問屋の繁栄ぶりを良く伝えている。威厳のある狛犬は高さ、123で納めたのは、宝暦13年(1763)2月で、江戸場売り手中とあり、久住・水戸屋・湯浅屋など、当時の干鰯問屋の名前が彫刻されている。これ以外にも数多くの奉納物があり、貴重な文化財である。

6.明治時代の肥料問屋

深川の肥料問屋は明治18年に組合が成立された。小津(湯浅屋)与右衛門の売り場を事務所とし、初代頭取は喜多村富之助が就任し、組合員は17名であった。かれらは江戸時代から続く干鰯問屋が約半分であり、米穀問屋と兼業するものも多かった。

しかし、問屋の出入りも激しく、大正期まで残るものはわずか8名となった。喜多村・久住・奥・田辺といった江戸時代から続く豪商たちは明治20年から30年にかけ、次々に姿を消していくことになる。この業界の浮沈の激しさを物語っているようだ。組合事務所の小津与右衛門(湯浅屋)はあの映画監督の子津安二郎の本家に当たり、現在の古石場川親水公園に架かる子津橋は両岸に並ぶ倉庫に荷を運ぶために架けられたといわれている。

第四節 江東区の産業の発達

1.江東区地域の工業化

江東区の工業地帯は明治時代30年代までは農村地域であった。城東地区・南部海岸地区に広がっていた。城東地区は堅川・小名木川・横十間川といった運河により運搬の便に優れて、東京を中心に京浜地域・千葉県や茨城県へ短時間で連絡できることで注目された。南部海岸地区は埋め立てによる、安価で広大な土地が比較的に入手できたのも理由の一つである。こうして新田の広がった農村風景は、明治末期から大正期には近代的な工業地域に変貌していく。

2.江東区の肥料産業の発達

(1)科学肥料の開発

(1)科学肥料の開発明治20年代、肥料の原料に変化が現れる。干鰯の代わりに北海道の開拓と共に農産物の生産性が上がった鰊魚粕の使用が増えていった。さらに、日清戦争後の大陸進出で、満州産の大豆が大量に輸入され、鰊魚粕から大豆粕へと移っていくことになる。農業をささえてきた天然肥料にかわって科学肥料が登場したのも同じころである。

(2)人造肥料

農業にかかすことのできない人造肥料を中心とする科学工業の江東区の進出も明治中期に始まっている。高峰譲吉らの東京人造会社である。高峰は英国の大学へ留学後、化学工場を巡って製造を学び帰国。明治17年米国万国博覧会に出席した時、燐鉱石・過燐酸に注目し、帰国後、渋沢栄一の協力のもと、明治20年に東京人造会社を大島町に設立し、燐鉱石に硫酸を加えた日本初の科学肥料(過燐酸肥料)の製造を開始した。

(3)城東地区の肥料会社

1)日本科学工業

明治32年のころ棚橋寅五郎博士が煙草の葉すじから硫酸加里の製造を始めたが思わしくなかった。しかし大島村(大島町)において海草と煙草の葉すじから加里肥料を製造することに成功した。のちにこの事業は本区の鈴鹿保家・加瀬忠次郎たちが受け継いだ。

2)その他の肥料会社

鈴鹿保家は深川区佐賀町一丁目(佐賀町二丁目)は鈴鹿商店を経営し、明治29年オーストラリアから硫安5トンを輸入販売、同32年には配合肥料を製造するなど科学肥料販売の先駆者であった。また加瀬忠次郎と共に棚橋寅五郎のよき理解者で科学肥料普及史上際だった人物であったといえる。科学工場は旧中川・堅川との合流点を中心にかなり高い集積度をもって分布している。明治44年のこの地区の主要工場では、日本科学工業・東京硫酸・全国肥料取次所製肥・東京魚商組合肥料・佐々木肥料・大日本人造肥料(大島・小松川)など狭地区内に分布していた。 工場名鑑によると、本区で科学工業は43工場であるが、そのうち21工場49%が大島・亀戸の両町に集中立地している。 日東化学は大正6年の創立で製造品目は過燐酸石灰・化成肥料・硫酸を生産していた。大島町史、大正14年度工場情況によろと肥料製造工場は5社である。昭和4年度では、肥料製造工場は5社である。大日本特殊肥料(中川・大島)末広肥料・全国肥料・日本加里子工業の名前が記載されている。 城東区史稿(中)、昭和14年8月によると日本窒素肥料・大日本特殊肥料(中川)昭和産業の名前が記載されている。

明治32年のころ棚橋寅五郎博士が煙草の葉すじから硫酸加里の製造を始めたが思わしくなかった。しかし大島村(大島町)において海草と煙草の葉すじから加里肥料を製造することに成功した。のちにこの事業は本区の鈴鹿保家・加瀬忠次郎たちが受け継いだ。

2)その他の肥料会社

鈴鹿保家は深川区佐賀町一丁目(佐賀町二丁目)は鈴鹿商店を経営し、明治29年オーストラリアから硫安5トンを輸入販売、同32年には配合肥料を製造するなど科学肥料販売の先駆者であった。また加瀬忠次郎と共に棚橋寅五郎のよき理解者で科学肥料普及史上際だった人物であったといえる。科学工場は旧中川・堅川との合流点を中心にかなり高い集積度をもって分布している。明治44年のこの地区の主要工場では、日本科学工業・東京硫酸・全国肥料取次所製肥・東京魚商組合肥料・佐々木肥料・大日本人造肥料(大島・小松川)など狭地区内に分布していた。 工場名鑑によると、本区で科学工業は43工場であるが、そのうち21工場49%が大島・亀戸の両町に集中立地している。 日東化学は大正6年の創立で製造品目は過燐酸石灰・化成肥料・硫酸を生産していた。大島町史、大正14年度工場情況によろと肥料製造工場は5社である。昭和4年度では、肥料製造工場は5社である。大日本特殊肥料(中川・大島)末広肥料・全国肥料・日本加里子工業の名前が記載されている。 城東区史稿(中)、昭和14年8月によると日本窒素肥料・大日本特殊肥料(中川)昭和産業の名前が記載されている。

おわりに

江東区観光推進プランの目的に上位計画として、その施策「地域資源を活用した観光振興」を具体化するための指針とし策定し、区内に存在するさまざまな地域資源や魅力を「発見する」こと、それらを「つなぐ」ことによって活性化し、そうした活動に「みんな」が参加し、協働して観光を推進するという考えに基づいて行うとなっています。自分は行事に参加して、江東区の歴史や伝統文化に触れ、日常的に活動することを目的に中級研修会で勉強し今後に役立て行きます。今回は、『江東区の農業と肥料の軌跡』について述べてきました。

江東区は墨田川の東地区は広大な低湿地を開発し、土地開発を繰り返して来た歴史でもありました。その過程で開削された子名木川・堅川など河川が、江東の地域に特色のある歴史とくらしを育て、水彩都市江東を形づくっていきました。また深川といえば木場を思い起こすが、江戸湊を拠点に、干鰯を中心とした肥料も江戸から栄え、この町の基礎を築いてきた。毎年、七月には富岡八幡宮の境内にある「永昌五社稲荷神社」の例大祭が催されて、商社、問屋、製造会社等が集まり、この神社は平成の時代も深川筋の肥料の守り神として知られている。最後に文化観光課文化財係・グループ皆様の協力をいただき作成出来たことに感謝し、おわりにします。

参考文献

※『江東区史(上巻・中巻・下巻)』 1997年

※『城東区稿』 城東区 1942年

※『深川区史(上巻・下巻)』1926年

※『東京肥料史』 東京肥料史刊行会 1945年

※『中川船場所資料館』 2003年

※『江戸・東京ゆかりの野菜と花』 JA東京中央会 2002年

※『江戸時代の野菜の栽培と利用』 杉山直義

※『史跡をたずねて』 江東区 2000年

※『藍のおくむら』 (奥村商事株式会社前史) 徳島県板野郡藍住文化財研究会

※『江東区史(上巻・中巻・下巻)』 1997年

※『城東区稿』 城東区 1942年

※『深川区史(上巻・下巻)』1926年

※『東京肥料史』 東京肥料史刊行会 1945年

※『中川船場所資料館』 2003年

※『江戸・東京ゆかりの野菜と花』 JA東京中央会 2002年

※『江戸時代の野菜の栽培と利用』 杉山直義

※『史跡をたずねて』 江東区 2000年

※『藍のおくむら』 (奥村商事株式会社前史) 徳島県板野郡藍住文化財研究会

Copyright © 平成23年度江東区文化財保護推進員中級研修会 All Right Reserved.

お問い合わせはこちらから

電話をかける

肥料・取り扱い商品に関するお問い合わせ

営業部 03-3642-1941

奥村商事に関するお問い合わせ

総務部 03-3642-1946